Traduit de l’italien

UN PHÉNOMÈNE À LA GALERIE APOLLINAIRE

Blu Blu Blu

—

Yves Klein, champion de lutte japonaise et peintre super avant-gardiste, inaugure l’exposition personnelle la plus paradoxale qu’il ait été donné de voir en ce bas monde.

Chargé de m’y rendre en raison de l’indisponibilité fortuite du critique d’art titulaire de ce journal, je vais, moi qui ne suis pas critique, vous en rendre compte ici.

Le hasard faisant bien les choses, cette exposition se trouva être l’une des plus singulières, sinon la plus singulière et la plus déroutante depuis que l’art existe.

Le critique empêché se dira : « Voilà bien ma chance. Chaque mois, j’assiste à des centaines d’expositions peu ou prou identiques qui rendent en conséquence mon travail des plus fastidieux, et le jour où a lieu une exposition hors du commun, sur laquelle il y a tant à dire, je ne peux m’y rendre et manque ainsi l’occasion de faire très bonne impression ». (Contrairement à un simple journaliste qui, aussi diligent et appliqué soit-il, en serait incapable ?)

L’exposition se tient jusqu’au 12 janvier, à la galerie Apollinaire, via Brera 4 ; le repaire, m’a-t-on dit, de l’avant-garde la plus outrancière, la salle la plus polémique d’Italie, où défilent des phénomènes vivants, des fous, des anarchistes, des subversifs, des terroristes, des frénétiques de l’art novateur le plus extrême. Le lieu est exigu, avec une petite vitrine donnant sur la rue, et non loin, ironie du sort, d’une autre galerie d’art, elle aussi dotée d’une vitrine, fidèle aux modèles les plus familiers de la peinture bien-pensante. Ainsi, quiconque arrive de piazza della Scala passe devant un paysage prosaïque mais oléographique digne de la salle d’attente d’un cabinet dentaire pour tomber (ou s’élever), en l’espace de six ou sept mètres, sur un abstractionnisme des plus intégraux.

Le propriétaire d’un tel lieu, penseront certains, est assurément un monstre de perversion, une créature hallucinée, intoxiquée, que sais-je, au haschisch ou à la marijuana, un forcené occupant ses nuits à fabriquer des machines infernales, ou un maniaque lugubre affligé d’un ascétisme ténébreux.

Guido Le Noci est, au contraire, l’homme le plus doux, le plus courtois et le plus aimable que l’on puisse rencontrer. Bien sûr, il se sacrifierait sans hésiter pour vous convertir, vous les réticents, à l’art dit non figuratif. Mais il exerce ces sollicitations passionnées avec tant de subtilité que vous ne vous en apercevez qu’après-coup.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que la galerie Apollinaire célèbre les rituels les plus troublants et ésotériques de l’art moderne ; et dans ce domaine, la foi de Le Noci est aussi immuable que les pyramides d’Égypte. Lui demander, par exemple, s’il considère Mondrian comme un grand artiste équivaut à entrer au Vatican pour demander au pape si Dieu existe.

Pourtant, cet homme rompu, pourrait-on dire, à la témérité acrobatique, premier de cordée de ces pratiquants du sixième degré supérieur de la couleur, capitaine des « commandos » des beaux-arts, est resté lui aussi, face aux œuvres du peintre français Yves Klein, disons-le franchement, abasourdi.

Abasourdi mais extrêmement intéressé. Il lui a tout de suite ouvert sa porte, l’a fait entrer et a accroché ses tableaux sur ses murs.

Combien de fois avons-nous entendu, face aux frénésies de l’art moderne, que tout avait été subverti, qu’on ne pouvait aller plus loin. Quelle erreur. Les limites ont chaque fois été repoussées.

Dans le cas d’Yves Klein, impossible de se tromper. En termes de renoncement figuratif, de pureté formelle ou d’abstractionnisme, on ne pourra aller plus loin pour les siècles des siècles. Mais entrons dans le vif du sujet.

Yves Klein est, en tant qu’homme et en tant qu’artiste, extraordinaire. Né à Nice, il y a vingt-huit ans, il a étudié pour entrer dans la marine marchande et apprendre les langues orientales, fut entraîneur de chevaux de course, champion de judo au Japon, où il obtint le grade de ceinture noire, 4e dan, du Kôdôkan de Tokyo il y a deux ans. Il réalisera d’ailleurs une démonstration de cet art martial ici à Milan, samedi soir, à 21 h, au club Jijoro Kano, via San Senatore 5, non loin de la via Sant’Eufemia.

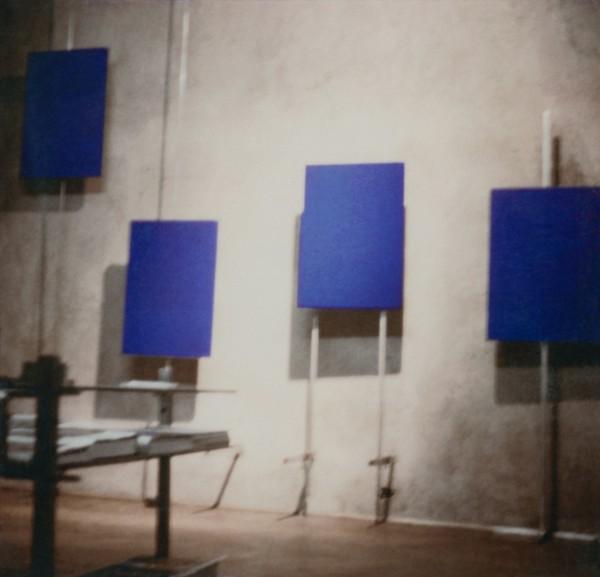

Mais le plus extraordinaire, ce sont ses peintures dont douze d’entre elles sont exposées à la galerie Apollinaire.

La première, rectangulaire, de cinquante-six centimètres sur soixante-dix-huit, représente… Ah, excusez-moi : emporté par une vieille habitude, j’étais sur le point de commettre une « gaffe » monumentale. Parler de « représentation » à la galerie Apollinaire, c’est comme parler de corde dans la maison d’un pendu.

Donc, le premier tableau, au format susmentionné, consiste en une surface lisse et uniforme, d’une couleur bleue uniforme, un très beau bleu au demeurant, un bleu outremer ; sur cette surface, aucune marque, aucune ligne, aucun point, pas la moindre tache ou interruption, du bleu partout, légèrement moutonnant, telle la cémentite de nos appartements. Le deuxième tableau, rectangulaire (cinquante-six centimètres sur soixante-dix-huit), consiste en une surface lisse et uniforme, d’une couleur bleue uniforme, d’un beau bleu outremer, sans une marque, ligne ou tache, etc. Voir ci-dessus. Le troisième tableau, idem. Le quatrième, idem, et ainsi de suite. Onze tableaux absolument identiques (du moins en apparence). Des rectangles bleus sans la moindre marque ; sans même une signature.

Seul le douzième diffère puisqu’il est carré et rouge. Est-il possible – m’objecterez-vous – que rien ne distingue l’un de l’autre ? Je vous répondrai que la seule différence réside dans leur exécution. En effet, Yves Klein les a peints dans des états d’esprit distincts. Cette diversité d’humeur créatrice est-elle perceptible dans les tableaux ? Non, absolument pas. Si nous devions prendre un équivalent poétique, disons qu’il ressemblerait à ceci :

Mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

etc.

(puisque, n’en déplaise à Rimbaud, la couleur bleue est représentée par le « m » et non par le « o », notoirement rouge).

Mais donnons à présent la parole à Pierre Restany, organisateur de l’exposition et auteur du carton d’invitation : « Attention : ces propositions monochromes exigent de toi, ô lecteur, cet état de disponibilité totale nécessaire pour faire la révolution et vaincre les tyrans […]. Le bleu domine, il vit. Nous sommes devant le Dieu Bleu, maître absolu d’une frontière définitivement tombée, le Bleu des fresques d’Assise : ce vide comblé, ce Rien qui affirme le Tout Possible, ce silence asthénique surnaturel de la couleur, cet X infini qui, au-delà de l’anecdotique et du prétexte formel, détermine la grandeur immortelle de Giotto. »

Et les visiteurs ? Ils réagissent de trois manières.

La majorité ricane ou proteste qu’il est temps de mettre fin à ce genre de farce. La minorité juge l’affaire extrêmement drôle. Et la minorité de la minorité réfléchit, se demande si, dans un avenir très lointain, l’un de ces tableaux finira accroché au Louvre (dans ce domaine, les dernières décennies nous ont montré qu’il ne fallait jurer de rien).

Et le prix ? Il est modeste : vingt-cinq mille lires par tableau. Les acquéreurs sont pour l’instant au nombre de deux : un couturier renommé collectionneur d’art abstrait, et le peintre-sculpteur Lucio Fontana, celui des trous, qui a fait preuve, à travers cet achat, d’un grand sens de l’humour et de fair-play.

UN PHÉNOMÈNE À LA GALERIE APOLLINAIRE

Blu Blu Blu

—

Yves Klein, champion de lutte japonaise et peintre super avant-gardiste, inaugure l’exposition personnelle la plus paradoxale qu’il ait été donné de voir en ce bas monde.

Chargé de m’y rendre en raison de l’indisponibilité fortuite du critique d’art titulaire de ce journal, je vais, moi qui ne suis pas critique, vous en rendre compte ici.

Le hasard faisant bien les choses, cette exposition se trouva être l’une des plus singulières, sinon la plus singulière et la plus déroutante depuis que l’art existe.

Le critique empêché se dira : « Voilà bien ma chance. Chaque mois, j’assiste à des centaines d’expositions peu ou prou identiques qui rendent en conséquence mon travail des plus fastidieux, et le jour où a lieu une exposition hors du commun, sur laquelle il y a tant à dire, je ne peux m’y rendre et manque ainsi l’occasion de faire très bonne impression ». (Contrairement à un simple journaliste qui, aussi diligent et appliqué soit-il, en serait incapable ?)

L’exposition se tient jusqu’au 12 janvier, à la galerie Apollinaire, via Brera 4 ; le repaire, m’a-t-on dit, de l’avant-garde la plus outrancière, la salle la plus polémique d’Italie, où défilent des phénomènes vivants, des fous, des anarchistes, des subversifs, des terroristes, des frénétiques de l’art novateur le plus extrême. Le lieu est exigu, avec une petite vitrine donnant sur la rue, et non loin, ironie du sort, d’une autre galerie d’art, elle aussi dotée d’une vitrine, fidèle aux modèles les plus familiers de la peinture bien-pensante. Ainsi, quiconque arrive de piazza della Scala passe devant un paysage prosaïque mais oléographique digne de la salle d’attente d’un cabinet dentaire pour tomber (ou s’élever), en l’espace de six ou sept mètres, sur un abstractionnisme des plus intégraux.

Le propriétaire d’un tel lieu, penseront certains, est assurément un monstre de perversion, une créature hallucinée, intoxiquée, que sais-je, au haschisch ou à la marijuana, un forcené occupant ses nuits à fabriquer des machines infernales, ou un maniaque lugubre affligé d’un ascétisme ténébreux.

Guido Le Noci est, au contraire, l’homme le plus doux, le plus courtois et le plus aimable que l’on puisse rencontrer. Bien sûr, il se sacrifierait sans hésiter pour vous convertir, vous les réticents, à l’art dit non figuratif. Mais il exerce ces sollicitations passionnées avec tant de subtilité que vous ne vous en apercevez qu’après-coup.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que la galerie Apollinaire célèbre les rituels les plus troublants et ésotériques de l’art moderne ; et dans ce domaine, la foi de Le Noci est aussi immuable que les pyramides d’Égypte. Lui demander, par exemple, s’il considère Mondrian comme un grand artiste équivaut à entrer au Vatican pour demander au pape si Dieu existe.

Pourtant, cet homme rompu, pourrait-on dire, à la témérité acrobatique, premier de cordée de ces pratiquants du sixième degré supérieur de la couleur, capitaine des « commandos » des beaux-arts, est resté lui aussi, face aux œuvres du peintre français Yves Klein, disons-le franchement, abasourdi.

Abasourdi mais extrêmement intéressé. Il lui a tout de suite ouvert sa porte, l’a fait entrer et a accroché ses tableaux sur ses murs.

Combien de fois avons-nous entendu, face aux frénésies de l’art moderne, que tout avait été subverti, qu’on ne pouvait aller plus loin. Quelle erreur. Les limites ont chaque fois été repoussées.

Dans le cas d’Yves Klein, impossible de se tromper. En termes de renoncement figuratif, de pureté formelle ou d’abstractionnisme, on ne pourra aller plus loin pour les siècles des siècles. Mais entrons dans le vif du sujet.

Yves Klein est, en tant qu’homme et en tant qu’artiste, extraordinaire. Né à Nice, il y a vingt-huit ans, il a étudié pour entrer dans la marine marchande et apprendre les langues orientales, fut entraîneur de chevaux de course, champion de judo au Japon, où il obtint le grade de ceinture noire, 4e dan, du Kôdôkan de Tokyo il y a deux ans. Il réalisera d’ailleurs une démonstration de cet art martial ici à Milan, samedi soir, à 21 h, au club Jijoro Kano, via San Senatore 5, non loin de la via Sant’Eufemia.

Mais le plus extraordinaire, ce sont ses peintures dont douze d’entre elles sont exposées à la galerie Apollinaire.

La première, rectangulaire, de cinquante-six centimètres sur soixante-dix-huit, représente… Ah, excusez-moi : emporté par une vieille habitude, j’étais sur le point de commettre une « gaffe » monumentale. Parler de « représentation » à la galerie Apollinaire, c’est comme parler de corde dans la maison d’un pendu.

Donc, le premier tableau, au format susmentionné, consiste en une surface lisse et uniforme, d’une couleur bleue uniforme, un très beau bleu au demeurant, un bleu outremer ; sur cette surface, aucune marque, aucune ligne, aucun point, pas la moindre tache ou interruption, du bleu partout, légèrement moutonnant, telle la cémentite de nos appartements. Le deuxième tableau, rectangulaire (cinquante-six centimètres sur soixante-dix-huit), consiste en une surface lisse et uniforme, d’une couleur bleue uniforme, d’un beau bleu outremer, sans une marque, ligne ou tache, etc. Voir ci-dessus. Le troisième tableau, idem. Le quatrième, idem, et ainsi de suite. Onze tableaux absolument identiques (du moins en apparence). Des rectangles bleus sans la moindre marque ; sans même une signature.

Seul le douzième diffère puisqu’il est carré et rouge. Est-il possible – m’objecterez-vous – que rien ne distingue l’un de l’autre ? Je vous répondrai que la seule différence réside dans leur exécution. En effet, Yves Klein les a peints dans des états d’esprit distincts. Cette diversité d’humeur créatrice est-elle perceptible dans les tableaux ? Non, absolument pas. Si nous devions prendre un équivalent poétique, disons qu’il ressemblerait à ceci :

Mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

etc.

(puisque, n’en déplaise à Rimbaud, la couleur bleue est représentée par le « m » et non par le « o », notoirement rouge).

Mais donnons à présent la parole à Pierre Restany, organisateur de l’exposition et auteur du carton d’invitation : « Attention : ces propositions monochromes exigent de toi, ô lecteur, cet état de disponibilité totale nécessaire pour faire la révolution et vaincre les tyrans […]. Le bleu domine, il vit. Nous sommes devant le Dieu Bleu, maître absolu d’une frontière définitivement tombée, le Bleu des fresques d’Assise : ce vide comblé, ce Rien qui affirme le Tout Possible, ce silence asthénique surnaturel de la couleur, cet X infini qui, au-delà de l’anecdotique et du prétexte formel, détermine la grandeur immortelle de Giotto. »

Et les visiteurs ? Ils réagissent de trois manières.

La majorité ricane ou proteste qu’il est temps de mettre fin à ce genre de farce. La minorité juge l’affaire extrêmement drôle. Et la minorité de la minorité réfléchit, se demande si, dans un avenir très lointain, l’un de ces tableaux finira accroché au Louvre (dans ce domaine, les dernières décennies nous ont montré qu’il ne fallait jurer de rien).

Et le prix ? Il est modeste : vingt-cinq mille lires par tableau. Les acquéreurs sont pour l’instant au nombre de deux : un couturier renommé collectionneur d’art abstrait, et le peintre-sculpteur Lucio Fontana, celui des trous, qui a fait preuve, à travers cet achat, d’un grand sens de l’humour et de fair-play.

| Technical | Impression sur papier collé dans un press-book relié |