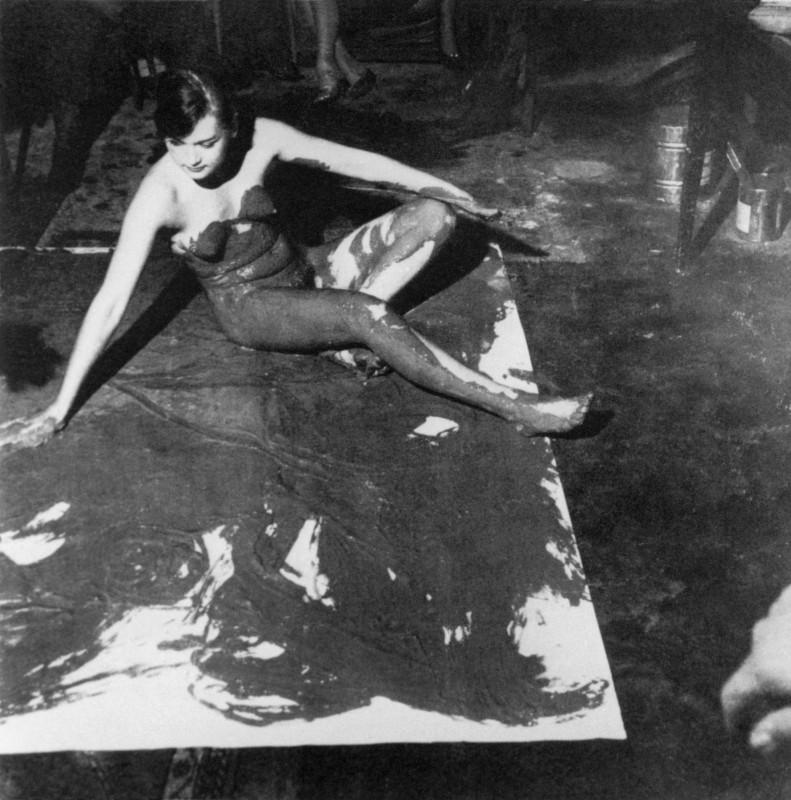

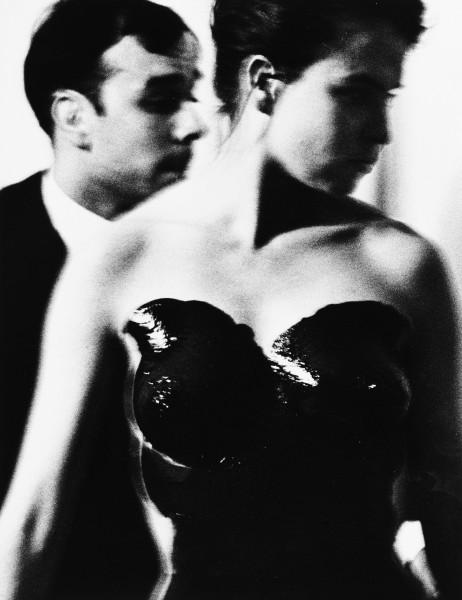

Après avoir immatérialisé le bleu, après avoir dépassé la problématique de l’art, peut-on aller plus loin ? Sans doute pas, mais aller ailleurs, oui, assurément. Et c’est bien ce que fait Klein. Parallèlement à l’axe monochromie/sensibilité picturale immatérielle, il ne cesse jamais d’explorer d’autres chemins, de conquérir des domaines jusqu’alors inconnus et d’inventer des territoires possibles. Au moment même où il prive le tableau monochrome de matière, il confère à la peinture une corporéité inattendue. En effet, le 5 juin 1958, peu après la fermeture de l’exposition dite « du vide », il organise chez un ami, Robert Godet, une singulière séance de peinture. Devant les convives réunis dans cet appartement, une jeune femme nue, enduite de peinture bleue, rampe sur un support disposé à même le sol afin de le transformer en une surface monochrome. Klein venait de réaliser sa première démonstration publique avec un « pinceau vivant » au travail. Comment mieux affirmer que la peinture, constituée de couleur(s), résulte toujours aussi de l’action d’un corps ?

Les peintres abstraits gestuels, expressionnistes ou lyriques, selon les appellations, les pays, triomphent alors. Jackson Pollock ou Georges Mathieu impliquaient leur propre corps de manière spectaculaire. Klein a toujours bataillé contre l’idée qu’il se faisait de leurs œuvres, affirmant par exemple :

« La peinture abstraite, c’est de la littérature pittoresque sur des états psychologiques. C’est pauvre. Je suis heureux de ne pas être un peintre abstrait. »

Afin de lutter contre cette « exaspération du moi », il avait rapidement adopté les rouleaux pour réaliser ses monochromes. Ces outils de peintre en bâtiment peuvent créer des textures différentes, en fonction de leur matière et de leur dessin. Plus important encore pour Klein, ils imposent la « distance » d’un anonymat entre la toile et l’artiste, qui s’en félicite : « Ma psychologie personnelle n’imprègne pas le tableau, lorsque je peins avec un rouleau. Seule la valeur colore en soi rayonne en qualité pure et propre. » Avec un pinceau « vivant et téléguidé », il conserve la maîtrise de la situation sans avoir à intervenir lui-même sur le support.

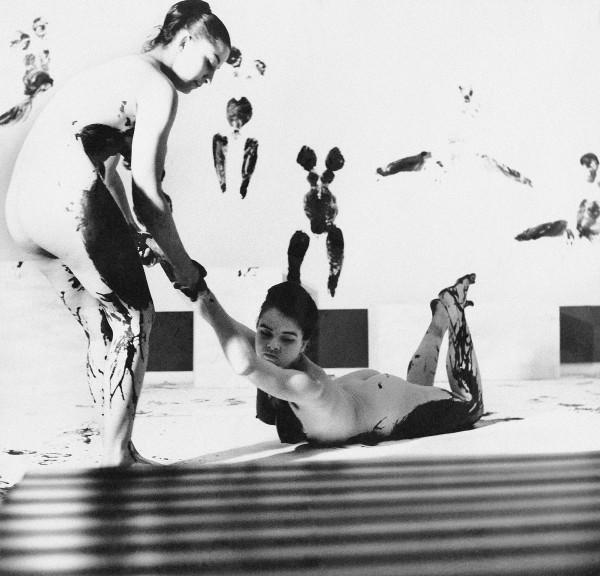

L’intérêt de cette procédure nouvelle serait assez mince si le résultat en était toujours un simple panneau monochrome, comme ce fut le cas lors de la séance privée organisée chez Robert Godet. Cette façon de peindre ne pourra délivrer tous ses effets que si le regardeur peut remonter sans difficulté du résultat visuel à sa genèse, du tableau à son instauration. Pour cela, les empreintes du corps doivent rester lisibles. Klein met au point un dispositif adéquat et, lorsqu’il en est satisfait, il invite Pierre Restany à venir le découvrir dans son atelier. Udo Kulterman, directeur du musée de Leverkusen est également présent quand un modèle est badigeonné de peinture bleue sur le buste, le ventre, les cuisses. À plusieurs reprises, la jeune femme plaque son corps sur des papiers disposés sur le sol ou agrafés au mur. Restany s'enthousiasme devant les traces qu’elle y laisse et, selon ses propres termes, il s'écrie alors : « Ce sont les anthropométries de l'époque bleue. »

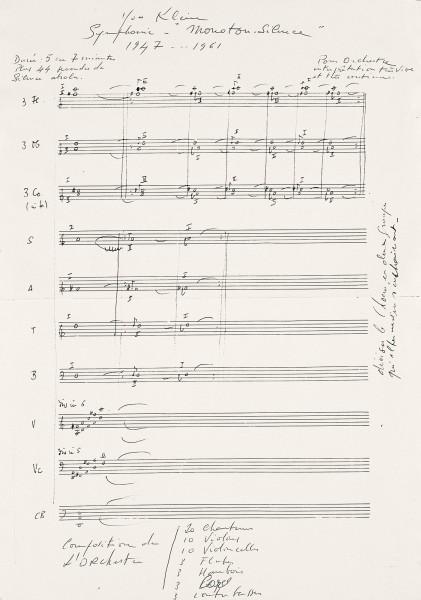

Pour faire connaître cette innovation qui, par ailleurs, remonte à la nuit des temps puisque nos lointains ancêtres ont laissé des empreintes de mains dans des grottes, Klein présente une démonstration d’anthropométries à la Galerie internationale d’art contemporain (Paris). L’artiste convoque les modèles, organise une répétition générale sur place, réunit des musiciens, fait appel à des photographes et à un cameraman. Une centaine de personnes sont conviées à cette cérémonie (9 mars 1960). À 22 h, Klein, en smoking noir, nœud papillon blanc et croix de Malte des chevaliers des l’Ordre de Saint-Sébastien au cou, les mains protégées par des gants immaculés, fait son entrée devant le public, suivi de trois jeunes femmes, nues, portant des pots de peinture à la main. Tandis qu’elles commencent à s’enduire de peinture les seins, le torse, le ventre et les cuisses, le maître de cérémonie, Klein en personne, donne le départ de sa Symphonie monoton — exécutée ici par trois violonistes, trois choristes et trois violoncellistes. Les jeunes femmes s’affairent ensuite sous sa direction. Elles réalisent des anthropométries sur les feuilles préparées à cet effet. Une fois le travail pictural achevé, les modèles sortent et le débat prévu peut avoir lieu. C’est au cours d’un échange avec Georges Mathieu que Klein a cette répartie fameuse :

« L’art, c’est la santé ! »

La réussite de cette soirée reste palpable dans le grain du film tourné et des photographies prises ce soir-là.

Cette « action-spectacle » rend manifeste une caractéristique majeure de l’art de Klein, les alternatives dont il développe simultanément ou tour à tour les doubles potentialités, la couleur et l’invisible, l’immatériel et la chair, le son et le silence. La Symphonie monoton-silence, imaginée par Klein et formalisée avec la collaboration d’un musicien plus aguerri, Louis Saguer, se compose de deux parties. En premier lieu un son continu, sans variation de hauteur ou d’intensité, puis un temps égal de silence. Exécutée ce soir-là en public pour la première fois, elle exemplifie l’articulation des opposés. Cette constante majeure des créations essentielles de Klein impose aux amateurs de saisir chaque œuvre singulière en relation avec d’autres, comme avec les mythes ou croyances fondamentaux de l’univers chrétien – un univers auquel il appartient pleinement ainsi que l’atteste sa dévotion à sainte Rita, patronne des causes désespérées.

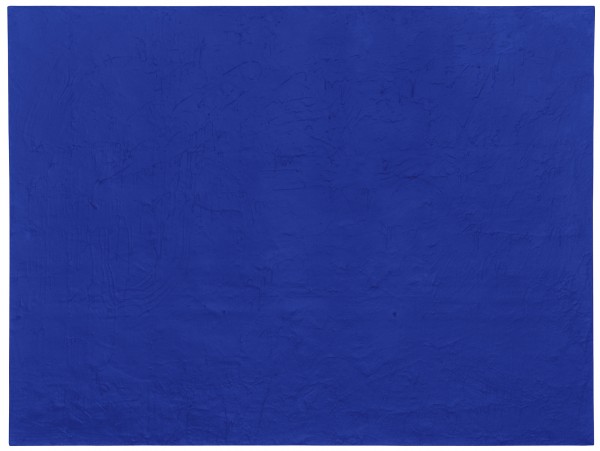

Ainsi, l’exécution de cette symphonie bipartite attire l’attention sur deux autres diptyques, d’une part le bleu visible, tangible et son immatérialisation mise en scène deux ans plus tôt, et d’autre part celle de l’invisible et de la « chair », c’est-à-dire de l’Incarnation. Car ici le bleu fait retour sans être porté par des propositions monochromes, des éponges ou d’autres œuvres réalisées par l’artiste. La couleur est intimement associée à des corps dans la splendeur de leur nudité native, des corps qui s’exonèrent de toute singularité personnelle pour être mieux transcendés au sein de ce que Klein nomme « chair », un terme chargé de connotations chrétiennes. Son œuvre picturale, visible et invisible, ne traite pas directement de l'Incarnation christique. Mais le retour du corps l’évoque sans détour. Toute la théologie de l’icône, puis toute la tradition catholique des images est fondée sur la double nature du fils de Dieu fait homme, devenu visible et par conséquent représentable. Le dogme de l’Incarnation, objet de foi mais aussi donnée culturelle, ne doit pas être considéré comme un sujet traité de front par l’artiste. Il demeure cependant l'horizon conceptuel majeur dans lequel se situe sa création. Cet horizon fondateur permet de comprendre le système d'articulations binaires dont il se sert pour nous conduire à saisir la logique des enchaînements séquentiels d'une aventure parfaitement cohérente, en dépit de la disparate des formes auxquelles elle donne naissance. Elle décline et approfondit l’antagonisme entre la chair et l’esprit, le sensible et le spirituel.

La lisibilité des empreintes de corps, variées à souhait par Klein avec la complicité de ses modèles, affiche la nature charnelle des anthropométries. Elles confèrent au bleu virginal la sensualité d'un contact et elles transmuent la chair périssable en trace pérenne. Klein revitalise ainsi l’antique tradition du nu en peinture. Photographiques à leur manières, puisqu’elles enregistrent et fixent une empreinte, les anthropométries figurent des corps sans recourir à la représentation. Indicielles, elles attestent d’une absence. Aussi renvoient-elles à une présence révolue, à une temporalité – comme le fait toute photographie.

Denys Riout, extrait de " Des cendres incandescentes", catalogue de l'exposition "Yves Klein - Retrospectiva", à la PROA Fundación, 2017

Première expérience des "Pinceaux Vivants" dans l'appartement de Robert Godet, 1958

Appartement de Robert Godet 9, rue Le-Regrattier, Île Saint-Louis, Paris, France

© Succession Yves Klein c/o ADAGP Paris

© Photo : Tous droits réserv

Appartement de Robert Godet 9, rue Le-Regrattier, Île Saint-Louis, Paris, France

© Succession Yves Klein c/o ADAGP Paris

© Photo : Tous droits réserv